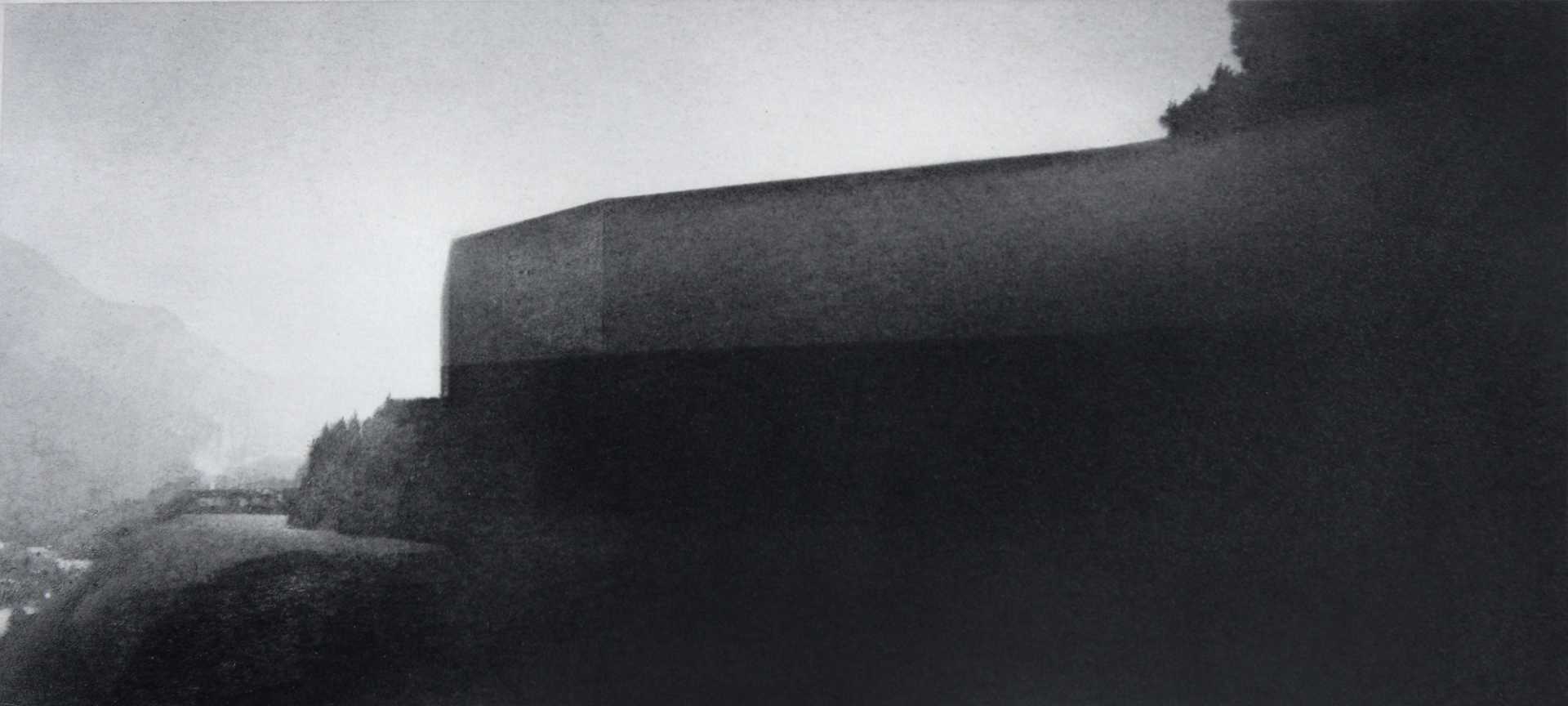

Purificaciones. Grafito sobre papel, 13x29 cm

PURIFICACIONES

Sólo cuando el fuego no es lesivo se alza como símbolo de vida. La religión y la mitología así nos lo han hecho entender desde el homo erectus a nuestros días, de norte a sur y de este a oeste. A menudo es necesario consumirse y desaparecer para cerrar y abrir ciclos vitales que mantengan en equilibrio nuestra existencia. Se impone así la combustión como una metáfora común de la renovación que, bien sea buscada o bien sea impuesta, nos da la oportunidad de seguir siendo nosotros mismos, sólo que enriquecidos y regenerados; libres, al fin y al cabo, para trazar nuevos caminos. Peor que el fuego es, sin duda, el agostamiento involuntario, aquel que devasta las más íntimas esencias por aburrimiento o por la simple inercia de vivir.

Concibo el fuego, por lo tanto, como acto vitalista (o revitalista, si cabe el palabro), pero también como placer necesario. Al margen de creencias, perderse en la contemplación de las llamas no deja de ser un rito de magia propicio para la ensoñación, o para la pérdida de conciencia a modo de droga iniciática. Las llamas carecen de límite, no obedecen a estructuras orgánicas; van y vienen, eligen a capricho formas constantemente cambiantes que se desenvuelven en una danza libérrima. Ofrecen, además, un cobijo muy necesario para la naturaleza humana en forma de calor, muy placentero cuando arrecia el clima sin piedad. Nos sentimos seguros en su alrededor, y nos invitan a formar parte de la tribu sin menoscabo ninguno para nuestra intimidad.

Contraponiéndolo a la simbología, me gusta hablar de una estética del fuego. Las columnatas de humo que nos ofrecen los horizontes poseen una belleza casi épica. Nos habla de ello el humo azulado que provoca el campesino que, en pleno invierno, quema los sarmientos que luego han de ser combustible para el brasero. En términos más líricos, también el habitante de la cabaña tira humaredas al cielo, cobijado en su propio sueño eremita y ensimismado en una naturaleza que le confiere un alto grado de humanidad. Y con una intimidad parecida, quién no recuerda el encendido de las fogatas, cargado de aromas, antes de que los ritos culinarios en las trébedes nos den placeres varios. Por eso, allí donde la lumbre no sea destructora, siempre en torno a ella se alzará un rito de vida sobre el cual nos preguntamos en nuestra lejanía, que es esa especie de atalaya desde donde observamos el mundo, bellamente tamizado por el mágico efecto de las luces.